Samudrabiru – Belum lama ini saya diminta berbicara tentang Fenomena Radikalisme Islam di Indonesia, dalam sebuah acara ”Diskusi Keisla-man, Pemuda dan Laskar Islam se-Solo Raya”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sangga Buana Surakarta Cabang Sukoharjo.

Saya katakan di sana bahwa munculnya fenomena radikalisme—istilah yang sejenis dengan fundamentalisme—agama adalah tantangan besar di penghujung abad ini. Inilah penemuan terpenting Karen Armstrong dalam buku The Battle for God yang diterjemahkan “Berperang Demi Tuhan”.

Karenanya saya tidak perlu ragu mengatakan radikalisme dalam berbagai bentuknya adalah ancaman serius bagi tegaknya sebuah peradaban. Karena setiap peradaban, tidak mungkin ditegakkan tanpa mengakui bahwasanya manusia memang hidup dalam pluralitasnya.

Radikalisme adalah gambaran masa depan yang suram. Sebagai seorang Muslim yang pernah lama belajar di pesantren, saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamai-an dan anti kekerasan.

Namun dalam realitasnya, baik realitas masa lalu maupun kini, perkembangan Islam penuh diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan, sehingga mengandung kontradiksi dengan nama agama itu sendiri.

Anehnya, kelompok-kelompok Islam radikal yang anti pluralis ini dalam melakukan aksi-aksi kekerasan seringkali berdalih atas nama “amar ma’ruf nahi munkar” dengan kitab suci sebagai motor penggerak. Ia ditafsir secara harfiyah, tanpa mempertimbangkan arti hermeneutisnya berupa aktualisasi pesan untuk situasi kini.

Terlalu banyak alasan, mengapa kemunculan kelompok radikal ini dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian di antara mereka menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya.

Kekerasan di sin tak hanya dalam arti fisik, tetapi kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik, dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim.

Kelompok-kelompok radikal ini berlagak lupa atau memang kurang paham bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi, ultimates values, yang harus diterjemahkan secara kreatif dan kontekstual.

Ketidakpekaan terhadap nilai-nilai ini, tentu saja menyebabkan umat Islam selalu mengalami ketertinggalan yang pada gilirannya cenderung merasa inferior dan sloganistik. Gejala radikalisme di dunia Islam bukan fenomena yang datang tiba-tiba.

Ia lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap oleh pendukung gerakan Islam radikal sangat memojokkan umat Islam. Fenomena menguatnya radikalisme agama adalah respon sistemik dari gelombang globalisasi.

Para spesialis radikalisme Islam ini menurut Quintan Wiktorowicz—dia menyebutnya aktivisme Islam—secara aktif mencari kerangka baru untuk memahami perseteruan atas nama Islam. Mereka berusaha untuk mendirikan sebuah negara Islam, dan mengusung spiritualitas Islam melalui usaha-usaha kolektif sebagai respon dari ketegangan struktural yang mengakibatkan ketidakseimbangan sistem dan ketidakstabilan politik.

Radikalisme adalah kenyataan global dan muncul pada semua keyakinan sebagai respon atas masalah-masalah yang dimunculkan modernitas. Tak terkecuali dalam Islam, paham ini pun berkecambah luas di berbagai agama: Judaisme, Kristen, Hindu, Sikh, bahkan Konfusianisme.

Gerakan radikalisme memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksi spontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu.

Pengalaman Islam menunjukkan, sebetulnya hegemoni dan pemaksaan paham sebuah kelompok terhadap kelompok lainnya dengan tindakan kekerasan—walaupun munculnya gerakan-gerakan keras Islam tidak semuanya lahir akibat konflik atau kebencian sebagian kelompok Islam dengan Barat—bisa dilihat dari kelompok Khawarij yang dengan yakin menganggap kelompok di luar dirinya yang tidak menegakkan hukum Tuhan dianggap kafir.

Hal itu terbukti dari kelompok Khawarij yang tega membunuh Ali bin Abi Thalib, serta mencoba membunuh Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Ash meski gagal. Ajarannya tidak banyak mendapat simpati dari umat Islam dan justru dianggap sebagai ajaran sempalan yang mengajarkan kekerasan. Inilah keagamaan yang banyak ditemui pada kehidupan masyarakat di Bumi Pertiwi ini.

Pikiran seringkali dikontraskan dengan iman. Bahkan berpikir dianggap berbahaya karena bisa memba-wa pada kesesatan dan kekufuran. Ilmu pengetahuan, sebagai produk dari proses berfikir, tak luput dari respon yang acuh tak acuh. Ilmu pengetahuan dianggap ”biang keladi” yang dapat merusak akidah dan memporakporandakan tatanan normatif yang sudah baku dan mapan.

Mereka lebih memilih romantisme ketimbang menggali ulang tradisi yang sudah ada. Padahal romantisme akan menyebabkan umat Islam tidak kritis terhadap sejarah dan cenderung mengagung-agungkan zaman keemasan Islam yang merupakan puncak peradaban dunia di zaman pertengahan. Padahal zaman kejayaan itu, juga terdapat feodalisme, absolutisme, penindasan, inkuisisi terhadap ulama dan cendekiawan, bahkan banyak terjadi peperangan antar berbagai dinasti.

Dalam pengantar ini saya perlu mengutip Khaled Abou El Fadl, bahwa ketika sebuah kelompok atau individu sudah menganggap dirinya paling otoritatif dalam menafsirkan ajaran keagamaan, pada dasarnya mereka dengan mudah akan terjerumus pada tindakan yang bersifat otoriter.

Sebab batasan antara yang otoritatif dan otoriter sangatlah tipis dan mudah berubah. Orang yang otoritatif, justru biasanya akan bersikap bijaksana, toleran, dan membuka diri berdialog dengan yang lainnya. Yang otoritatif pun dalam setiap tindakannya akan mengedepankan pengkajian secara mendalam, belajar secara sungguh, serta mendahulukan moralitas daripada nafsu.

Sedangkan orang yang otoriter, dengan segala cara dia akan menunjukkan dirinya dan paham kelompoknyalah yang paling otoritatif dan wajib diikuti oleh yang lainnya.

Kasus radikalisme keagamaan semacam ini kemunculannya senantiasa berhadapan dengan rezim yang dianggap sekuler, liberal, kapitalis dan eksploitatif, yang berdampak pada kesengsaraan rakyat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum marginal.

Dengan demikian, radikalisme tidak lain merupakan sebuah bentuk antitesa spontanitas dari sebuah komunitas yang tertindas oleh tekanan modernitas yang menjurus pada otoritarianisme dengan pengalaman yang berlangsung bertahun-tahun, berada di bawah bayang-bayang modernisme yang semakin membuat mereka termarginalisasi.

Sehingga mereka mengalami fobia yang begitu berat dan akut. Karenanya, untuk membendung pengaruh modernisme, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk ”kembali kepada Islam” sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial. Perubahan ini hanya mungkin dilakukan dengan mengikuti sepenuhnya ajaran-ajaran Islam yang otentik seperti al-Qur’an dan Sunnah.

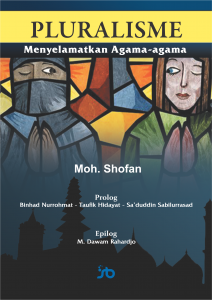

Judul : Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama

Penulis : Moh. Shofan

Cetakan: I, Januari 2011

Tebal : xxxii + 161 halaman

Harga : Rp